「好きだけど言わない意識」サイレントラブは、4つの要件でお付き合いすることがマナー?

みなさま、こんにちは。

サイレントラブマーケティングコラム第5弾です。

前回は「好きだけど言わない意識」は、他人の目ではなく、自分自身と向き合う意識?

と題し、発見した新たな顧客心理のその理由をお話いたしました。

本コラムでは、前回名付けた「好きだけど言わない」サイレントラブと、ではどのようにお付き合いするのか、その要件を考察していきます。

まずは、前回の内容をさらりと記載します。

詳しくは「好きだけど言わない意識」は、他人の目ではなく、自分自身と向き合う意識?をご覧ください。

●「共有するモノ・コトは、他人から見られたい自分」、「共有しないモノ・コトは、自分の存在により近い」

好きだけど言わない意識は、誰かと共有し評価されることを前提とするのではなく、自分による自分のために楽しんでいると考察されました。つまりそのモノ・コトに対して、他人の評価を気にせずに正面から向き合い付き合っていると考えられる意識と定義できました。

また、知識量へのこだわり、自分の大事なモノ・コトの防衛、といった結果も示しており、知識量にこだわりがあり、自分と長く付き合うアイデンティティに近いモノ・コトは、簡単には共有できない。

といったこだわり心理が隠れていることが分かりました。

自分による自分のために楽しむアイデンティティに近いモノ・コトだからこそ、簡単には共有できないこだわりがあるとうことですね。

私たちは、発見と理由までの考察によって特徴と定義を突き止め、この意識に「サイレントラブ」という名前を付けました。

では、なかなか表出しない“サイレントラブ”とはどのように関係を構築していくのか。

ここから今回のコラムの本題です。

●サイレントラブとお付き合いするのに必要な要件は、「4つ」

- サイレントラブが重視する、知識レベルの差や相手との価値観の違いを、感じさせないことが肝要

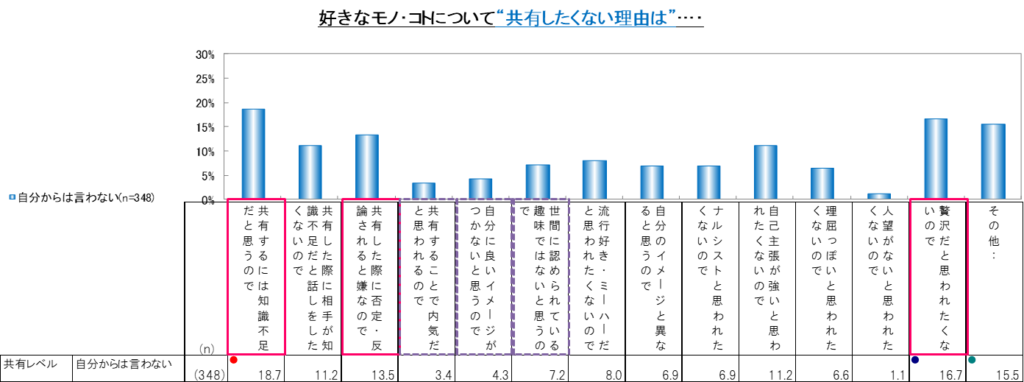

まず改めて明らかにしたいことは、サイレントラブは、人には言えない趣味だからでは無いの?と思われると考えられるのですが、調査結果図1のように、実は、そのモノ・コトが言いにくい内容だから、イメージが悪いからは、あまり関係ないことが分かっています。

図1、好きなモノ・コトについて共有したくない理由

サイレントラブという意識が重視するのは、自分もしくは相手が知識不足の場合や相手が批判的である場合や価値観に違いがあるということに強く反応します。

サイレントラブと関係を構築するためには、図1で、赤枠で囲んだこと、「知識量の違い」「否定批判される」「価値観の違い」が重視点であり、それを丁寧に払拭してあげることが近道です。

- サイレントラブとの関係構築には、障壁が取り除かれた“状態”を作り出すこと。

私たちが導き出した重視点から考察し、4つの要件を定義しました。

<シンクロ感>

自分と似ている人が集まっていることが感覚的に分かること、そして一方でこんなにも同じ人がいるということを一体感として理解できること、これが重要だと考えました。

それぞれが話をするわけでも無い(ここが共有前提とは違う部分ですよね)のですが、同じ方向を向いている人がいる、言い換えると“集団だけどパーソナル”な状態に身を置きそして“感情的にシンクロ”する状態です。

<好きへの共感・肯定、知識量の見える化>

自分のアイデンティティに近いからこそ否定や批判をされることを恐れる意識です。

裏を返せば、否定や批判しない、いわゆる共感・肯定をすることが重要な意識なのです。

また、もう1つの障壁として知識量にもこだわりがあるので、それらを明確化する、例えば好きなモノ・コトが分かる、知識量が分かるマッチング機能や細分化されたコミュニティなどが方策として考えられます。

<適度なゆるさ>

知識量や好きなモノ・コトを極めて明確化する一方で、気軽に共有できる仕組みを構築することも重要です。

サイレントラブは、パーソナル化している現状があるので、気軽に共有できる仕組みが無いことが実は課題となっています。

<安心・安全=ピースフル>

そもそも最も大事なことである、安全であり、安心であることを通してピースフルな状態を作ることが肝要です。

もしかしたら場合によっては個人が特定できないことも必要要件になることもあるかもしれません。

以上の4つの要件を満たすことによって、

障壁が取り除かれた状態を作り、お互いに主張したり自分を明らかにしたりしなくても、感情的にシンクロすることで満足感を格段に高め、長い関係を構築することができると考えています。

これが、サイレントラブとの付き合い方の重要なポイントであると考察しました。

いかがでしたでしょうか?

今回は、「サイレントラブ」と良い関係を構築するために必要な要件を考察しました。

サイレントラブは、今までのコラムで、「好きでいてくれる期間も長く」、「消費金額も高い」優等生意識であることが分かっているため、意見を聞きたい、お付き合いしたい意識であるはずが、なかなか表出しない意識であるという裏腹な状態です。

いかにこの意識とお付き合いするかと言った時に、今回のコラムではその必要要件を考察し導出しました。

このような状態を作り上げることで、マーケティング意思決定に組み込むことが可能になると考えています。

今回のコラムは以上になります。

次回は、それでは「サイレントラブ」をどのように見つけるのか。判別方法を探ります。

ご期待ください。

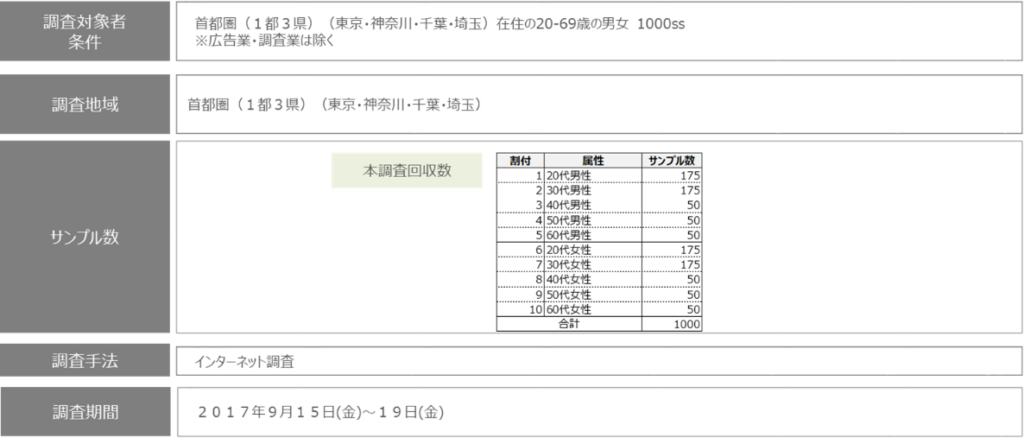

調査概要

-

ゆるさとLabo

東海大学 河井先生 特別インタビュー(後編)「関係人口は、企業にもプラスの側面があり、それを共有知・再現可能な状態にすることが、地域・企業共に持続可能性を高める」

今回は特別編として、関係人口研究に造詣の深い東海大学 河井先生をお迎えし、“関係人口の成り立ち”、“...

-

ゆるさとLabo

東海大学 河井先生 特別インタビュー(中編)「関係人口とは、“参加” “感謝” “推奨”意欲の高まりを捉え、自分を意味ある存在だと思う人が、活躍し続けられる社会の編集である」

今回は特別編として、関係人口研究に造詣の深い東海大学 河井先生をお迎えし、“関係人口の成り立ち”、“...

-

ゆるさとLabo

東海大学 河井先生 特別インタビュー(前編)「関係人口の概念が、地域と地域に関わる人々の“幸福”にどう繋がるのか。今、それをロジカルに示すことが求められている」

今回は特別編として、関係人口研究に造詣の深い東海大学 河井先生をお迎えし、“関係人口の成り立ち”、“...