「好きだけど言わないモノ・コトを持っている人って本当にいるの? 新発見の顧客心理」

みなさま、こんにちは。

サイレントラブマーケティングコラム第2弾です。

前回はサイレントラブの定義とそのマーケティング価値のサマリーをご紹介いたしました。

本コラムから改めて、その心理が本当に存在するのかを明らかにしマーケティングにどのように活用するのかといった顧客心理の捉え方、くすぐり方までを詳しくご紹介していきます。

まずは、その心理が本当に存在をするのかということをこのコラムでは明らかにします。

●目に見える“好き!”は、真の顧客?真の顧客の声?

― 本当に好きなモノ・コトのために共有している?

昨今、多くの企業で重要視される「顧客視点」のマーケティング意思決定。この顧客視点はどのように把握することが多いでしょうか。さまざまなリサーチ活動を通して把握していくことが多いのではないでしょうか。

手法もかなり洗練されてきており、ソーシャルリスニングやアンケート調査だけではなく、GPS調査なども精度を増してきました。

しかし、顕在化されているそういった声や行動は、本当に真の顧客の声なのだろうか、真のファンなのかということに私たちは疑問を持ちました。

それは、新しいファンが入ってくると、昔からのファンが抜けていってしまうなど、融和できない事例が多々あったからです。

― 共有の動機は“自分の演出のため”!

そこで私たちは、共有する意識や理由を明らかにする調査を実施しました。

その結果、「共有の動機は“自分の演出のため”」であることが分かりました。

最も好きなモノ・コトに対して「共感者を増やしたい・人に言いたい」「知ってもらいたい」を選択した人のみに、

最も好きなモノ・コトについて「共有したい理由」(MA)は何ですか?と問いかけた結果、

・自分の魅力を高めてくれる 55.1%

・自分の本質を伝えてくれる 20.8%

・自分の外見とのギャップを伝えてくれる 18.5%

となりました。

上記のように、「自分の魅力を高めてくれる」からという理由で共有していることが多く、実際には共感者を増やしたい・人に言いたい・知ってもらいたいという動機の多くを、“自分の演出”が占めていることが分かりました。

果たして、このような動機の顧客の声を真の声と捉えてもよいのでしょうか。

●新たに発見した「好きだけど言わない」という心理

― 見えている「好き」は氷山の一角

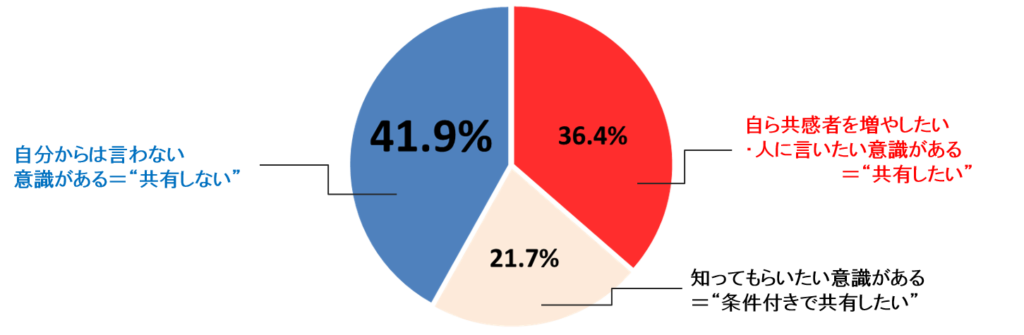

最も好きなモノ・コトにおいては、そもそもの共有意識についても調べています。

結果としては、共有意識は意外と低いということが明らかとなりました。

最も好きなモノ・コトのジャンルについて、周囲に対してどのような意識をもっていますか?と問いかけた結果、

・自ら共感者を増やしたい・人に言いたい意識がある=“共有したい” 36.4%

・知ってもらいたい意識がある=“条件付きで共有したい” 21.7%

・自分からは言わない意識がある=“共有しない” 41.9%

積極的に共有される「好き」は、全体の4割に満たない一部の層の声であるというのが事実のようです。

― 実は“好きだけど言わない”意識を持っている人が、多い

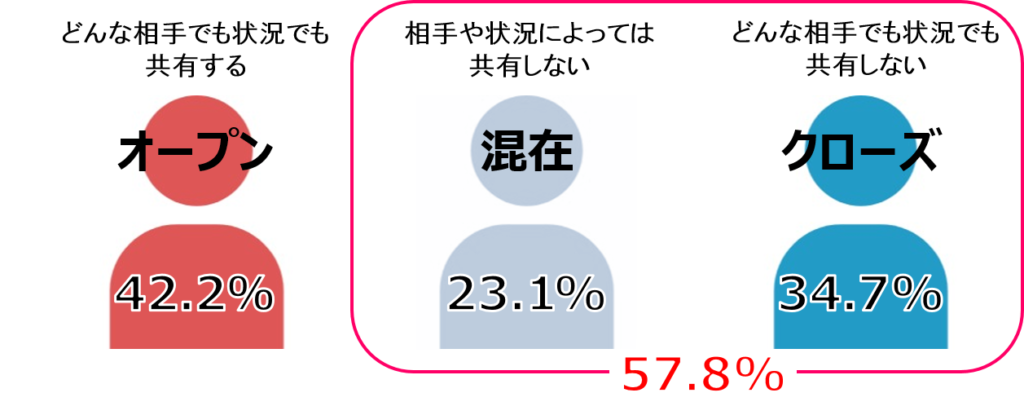

上記を分類していくと、

・どんな相手でも状況でも共有しない意識 34.7%

・相手や状況によっては共有しない意識 23.1%

・どんな相手でも状況でも共有する意識 42.2%

実は、“好きだけど言わない”意識の割合は、混在型も含めると57.8%を占めています。

この心理そのものがまず発見だと考えています。

共有していない意識が6割弱を占めるということ、また前項で挙げた、顕在化している声は自分の演出のためという動機であるということも踏まえると、

真の顧客の声は“共有していない意識”にあるのではないでしょうか。

いかがでしたでしょうか?

この研究を検証も兼ねて様々な方にお聞き頂きましたが、みなさま聞き終わると一様に「たしかにこの意識は自分の中にありますね。」と最後におっしゃいます。

みなさまはいかがですか?

共有していない好きなモノ・コトがあるのではないでしょうか?

今回のコラムは以上になります。

次回以降、この心理が本当に真の顧客の声となり得るのかを、特徴を明らかにしながら徐々に検証していきますので、ご期待ください。

-

ゆるさとLabo

東海大学 河井先生 特別インタビュー(後編)「関係人口は、企業にもプラスの側面があり、それを共有知・再現可能な状態にすることが、地域・企業共に持続可能性を高める」

今回は特別編として、関係人口研究に造詣の深い東海大学 河井先生をお迎えし、“関係人口の成り立ち”、“...

-

ゆるさとLabo

東海大学 河井先生 特別インタビュー(中編)「関係人口とは、“参加” “感謝” “推奨”意欲の高まりを捉え、自分を意味ある存在だと思う人が、活躍し続けられる社会の編集である」

今回は特別編として、関係人口研究に造詣の深い東海大学 河井先生をお迎えし、“関係人口の成り立ち”、“...

-

ゆるさとLabo

東海大学 河井先生 特別インタビュー(前編)「関係人口の概念が、地域と地域に関わる人々の“幸福”にどう繋がるのか。今、それをロジカルに示すことが求められている」

今回は特別編として、関係人口研究に造詣の深い東海大学 河井先生をお迎えし、“関係人口の成り立ち”、“...